今回ご紹介するのは、東京都江東区夢の島にある植物園「夢の島熱帯植物館」です。東京にある植物園のなかではわりと有名で、社会科見学の際にもよく利用されるそうです。入館に予約が必要なことがあるので、訪れる際には事前に公式ホームページを確認しておいたほうがいいでしょう。

目次

アクセスや入館料

「夢の島熱帯植物館」は「夢の島公園」の敷地内にあり、JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線の「新木場」駅から徒歩で15分程度です。東京メトロ東西線「東陽町」駅からバスで行くことも可能です。駐車場もあるので車で行くこともできます。

夢の島公園はゴミの埋め立て処分地に整備された公園で、43haという広さを持ちます。敷地内には夢の島熱帯植物館の他に、第五福竜丸展示館や東京都陸上競技場、バーベキュー広場などの施設があります。

陸上競技場やアーチェリー場もあり、これらは2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で使用されました。見学に行ったときは大会前だったということもあり、公園全体でオリンピック・パラリンピック会場としての整備工事が進められていました。

園内への立ち入りは制限されており、基本的には許可証を持った関係者以外は公園内には入れないことになっていましたが、入口の警備員に「夢の島熱帯植物館に行きたい」ことを告げると中に入れてもらえました。

なお、夢の島公園の隣には「夢の島緑道公園」という緑豊かな別の公園もあります。サイクリング、ジョギングやウォーキングなどにうってつけなので、時間があったら散策してみるのもいいかもしれません。

夢の島熱帯植物館の入館料は一般250円、65歳以上120円、中学生100円です。かなりリーズナブルですが、団体だとさらに少し安くなります。年間パスポートもあり、一般1,000円、65歳以上480円です。4回行けば元は取れるので、近くに住んでいるのであれば、年間パスポートを購入してみるのもいいかもしれません。

植物には癒し効果があるので、定期的に植物と触れ合うことで気分がリフレッシュできます。年間を通してイベントも開催されるので、イベントの時に行くだけでも結構楽しめると思います。

開館時間は午前9:30~午後5時(入館は4時まで)、休館日は毎週月曜日と年末年始(12月29日~1月3日)となっています。

夢の島熱帯植物館の見どころ

平成30年11月で開館30周年を迎えた「夢の島熱帯植物館」は『熱帯植物と私たちの生活とのかかわり』を広く紹介する、というのがコンセプトで、館内をひとまわりするうちに、知らず知らず熱帯植物と人間の生活とのかかわりが学べるようになっています。

内部には、エントランスホール、映像ホール、大温室、オーストラリア庭園、食虫植物温室、企画展示室、イベントホールなどの施設がありますが、メインとなるのは何といっても様々な熱帯植物が集合している大温室です。土・日・祝日や長期休暇には植物を詳しく説明しながら大温室内を案内してくれるガイドツアーも行っているようです。

他にもクラシックを中心とした素敵な音楽を気軽に聞くことができる「ウィークエンドコンサート」が定期的に開催されていたり、2月の「新春・熱帯豆まきまつり」や「ハーブの学校」、10月の「カカオから作るチョコートの実演」など季節のイベントも多く開催されています。

ただ単に植物を眺めるだけではなく、いろいろと楽しめるようです。ちなみに、館内は基本的に写真撮影OKですが、三脚を立てるといった他の見学客の見学の妨げになるような撮影はNGだそうです。

エントランスホールと映像ホール

入口を入るとエントランスホールにある色鮮やかな花と植物たちが出迎えてくれます。

エントランスホールの右側には大温室に続く廊下があり、そこにも様々な展示物が配置されています。展示されているのは主に植物ですが、小笠原諸島に関するパネルなどもありました。

小笠原諸島は「東洋のガラパゴス」と呼ばれるほど、貴重な動植物の宝庫だそうで世界遺産にも登録されています。下の写真は小笠原に生息するカメのはく製です。なお、小笠原諸島の植物はこの後ご紹介する大温室のCドームにも多数あります。

エントランスホールから温室に行く途中にある、映像ホールでは東南アジアの島である「ボルネオ」をテーマにした映像が上映されていました。

内容が異なる2本の映画が間に5分の休憩をはさんで交互に上映されます。1本15分程度の短編映画ですが、ボルネオ島に住む原住民の生活や文化、豊かな自然を収めた貴重な映像でした。

大温室

廊下を進んでいくと、大温室の入り口があります。大温室では熱帯地方の様々な植物を見学できます。世界には東南アジア、アマゾン川流域、アフリカのザイール川流域の3か所に広大な熱帯雨林が分布しています。この地域に生えている植物には独特の特徴があります。1本の木につる植物が巻き付き、枝の上にはランやシダの仲間が生え、何種類の昆虫が住み着くといった多数の植物が一緒に住んでいるのです。

大温室はドーム状になっていて、1年を通して気温が高く雨の多い熱帯雨林の環境モデルが再現されています。温室の暖房に必要なエネルギーは近くにある江東清掃工場のゴミ焼却施設によって賄われています。ゴミを焼却するときに発生する熱で高温水を生成し、その高温水を熱帯植物館まで運ぶことで熱源にしているそうです。

大温室はAドーム、Bドーム、Cドームの3つに分かれており、それぞれ個性のある熱帯植物が見学できます。ちなみに、 大温室では空中散歩やスコール体験などの季節イベントが開催されています。

Aドーム(木性シダと水辺の景観)

温室に入るとまずはAドームです。ここではシダの仲間や、淡水と海水の混ざり合う海辺に育つマングローブの植物たちを見ることができます。熱帯の水辺が再現されていて、大きな滝や池があります。池には巨大な水性シダが生い茂り、池の周囲には木製のシダが生えています。

水面にはアマゾンのオオオ二バスがたらいのような葉を浮かべています。

シダ類だけではなく花も咲いています。下の写真はAドームの見どころの花の一つであるノボタン科のメディニラ・マグニフィカです。シャンデリアのように花が垂れ下がっているのが特徴です。

池の周りにはBドームに向かう小道があり、その両側にも熱帯植物が生い茂っています。

下の写真はオウムバナ科のヘリコニア・ロストラータです。「エビのはさみ」という英名のとおり、面白い花の形をしています。見た目が印象的なせいか、絵画やテキスタイルの素材としても使われるそうです。

滝の裏側を通ってBドームに向かいます。

Bドーム(ヤシと人里の景観)

Bドームはプルメリア、オオゴチョウ、ベニヒモノキなどのきれいな花を咲かせる植物に加え、バナナ、マンゴー、ココヤシ、カカオ、ドリアン、スターフルーツといった食べることができる植物が多く植えられているのが特徴です。

下の図はカカオの木です。カカオの種子を発酵させて果肉を取り去った後、炒ってすりつぶし、砂糖や香料を混ぜ合わせて塗り固めたものがチョコレートです。そしてこのチョコレートを絞って脂分を取り除くとココアになります。古代メキシコでは苦い飲み物にして飲んでいたそうです。

バナナもあります。とっても私たちが普段口にするバナナとは異なる遺伝子型を持つ、リョウリバナナと呼ばれる品種です。果肉が堅いので、名前の通り蒸したり焼いたり、火を通して食べます。なお、写真では木のように見えますが、これは木ではなく草なのだそうです。仮茎という、さや状になった葉の部分が硬く重なり合ってできたものです。

Bドームの中でもひときわ大きな存在感を放つのがキューバ原産のダイオウヤシです。学名を「Roystonea regia」といいますが、「Regia」はラテン語で「王の、気高い(英語でいうroyal)」という意味です。まっすぐ伸びる堂々とした姿はまさに王の風格がありますね。

成長速度が速く、最終的に20m(ビル6階相当)を越す高さになります。大きく姿も美しいことからアメリカ南部地方やカリブ海諸国では街路樹として使用されています。

エリア中央付近にはダイオウヤシとユスラヤシの林に囲まれた熱帯の家が建っています。屋根はニッパヤシの葉でできており、風通しの良い作りになっています。

花も咲いています。燃え盛るトーチ(たいまつ)のような形をしているショウガ科のトーチジンジャーです。ショウガ科の植物というだけあり、香味野菜や香辛料として食べるそうです。

Cドーム(小笠原の植物とオウギバショウ)

Cドームには小笠原諸島の植物が集められています。小笠原諸島は東京都の一部ですが、約1000kmも離れた南の海上に浮かぶ亜熱帯の島々です。大陸から遠く離れた環境で島の植物は独自の進化を遂げました。現在は小笠原諸島にある植物の約40%はそこでしか見ることのできない固有種であると言われています。

ここではタコノキ、ノヤシ、ムニンノボタンなど小笠原でしか見ることができない貴重な植物があります。下の写真はタコノキです。マツカサのような実をつけるのが特徴で、英語名は「スクリューパイン」と呼ばれます。実は食べることができます。

下はマダガスカル原産のオウギバショウです。「タビビトノキ」という別名もあります。その由来は、特徴でもある扇状に並んだ葉が良く目立つのでこれを利用して方向が判断しやすいからという説や、葉の付け根に溜まった水を旅人が飲んだからという説がありますが、他にも説があり正確には分かっていないようです。この植物の種子も食べることができます。

下は中央アメリカ原産のサポジラという木で、別名は「チューインガムノキ」です。サポジラから採れるラテックスという白い樹液を煮詰めたチクルと呼ばれるものはチューインガムの原料となります。果実は完熟すると生でも食べることができます。非常に甘くておいしい味がするそうです。

このほかにも、オガサワラビロウやコーヒーノキなど様々な植物があります。Cドームに限りませんが、展示されている熱帯植物の中には種や実を食べることができるものが多い気がします。

食虫植物温室とオーストラリア庭園

大温室の出口を出て2階に上がると、食虫植物温室があります。 食虫植物とはその名の通り、昆虫や小動物を捕らえて自分の栄養分にする植物です。主に湿地や高い山の岩場など、土の養分が少なくて植物が生きづらい場所に生息しています。

他の植物にとって過酷な環境であっても、食虫植物は虫をとって栄養分を補うことができるので生きていけるのです。虫のとらえ方も様々で、粘りつけ式、落とし穴式、閉じ込み式、吸い込み式、誘い込み式などがあります。この食虫植物温室ではそんな珍しい食虫植物を多数見ることができます。

下の写真は東南アジア原産で落とし穴式のウツボカズラです。 空中にたくさんぶら下がっている姿が面白いですね。葉が変形して袋状になっており、この中に液が溜まっています。液に落ちておぼれた虫を消化して養分を吸収します。袋の外側は虫が登りやすいようにギザギザしている一方で、内側は滑りやすくなっているので一度袋の中に落ちたら出てこれない構造になっています。

ウツボカズラの袋の中です。中に液体が入っているのがわかります。一口にウツボカズラといってもいろいろな品種があり、なかにはネズミ、小型のリス、トカゲなどを獲物とする巨大なものもあります。

こちらは粘着式のモウセンゴケです。葉の表面に水あめのようなねばねばとした液体を出す毛がびっしりと生えています。この毛には感覚があり、虫が触れると葉が動いて虫を捕らえ、消化液を出します。

下は同じく粘着式のムシトリスミレです。ミニグリーンとして部屋のインテリアにしてもいいくらいのかわいらしい姿ですが、多肉質の葉の表面には粘液を出す毛と、消化液を出す毛が二種類生えていて、この2つが連携して虫を捕食して消化します。

ムシトリスミレは北極、南極、砂漠を除く世界の広い地域に分布しており、日本にも自生しています。

閉じ込み式のハエトリグサです。ケースの外側から撮影したため画像は少し悪いですが、口を広げて虫を待ち構えている様子がわかります。ハエトリグサと言えばスーパーマリオに出てくるパックンフラワーを思い出しますが、実際に関連があるかどうかは不明です。

ちなみにパックンフラワーは口から火の玉を吐く「ファイヤーパックン」やトゲのついた球体を吐息でふーふーと持ち上げている「フーフーパックン」などの個体がいますが、ハエトリグサは口から毒液を飛ばすなんてことはありません。葉の内側にある感覚毛という毛に虫が触れると、ぱくっと葉が閉じて虫を捕まえる仕組みです。

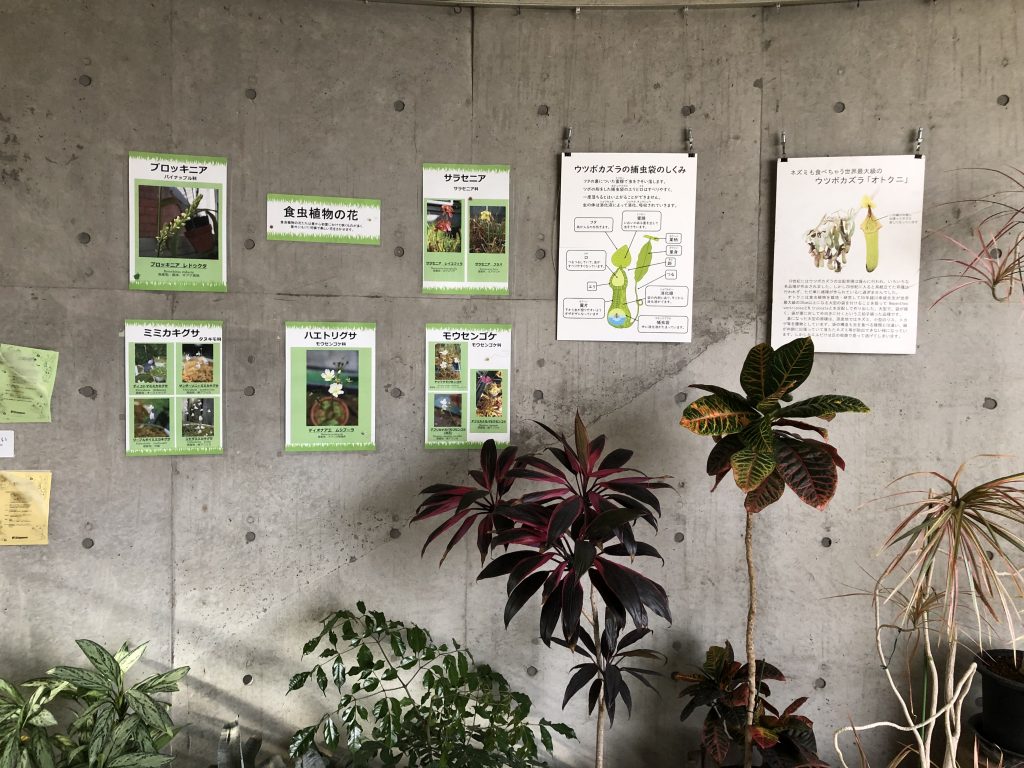

他にもブロッキニアやセファロタスなど様々な食虫植物がありました。

食虫植物温室から出ると、外の廊下には食虫植物の他に、アセロラの木やパネルがあります。

食虫植物の種類別ごとの飼育方法を説明したパンフレットも置いてあります。実は食虫植物は家で栽培することができるんですね。種や苗はAmazonでも購入できます。日本では公園や森林などで野生している様子を見る機会はあまりないと思いますが、意外と簡単に入手できるんです。しかも、育て方もそこまで大変ではありません。

もともと特殊な場所に生えているので育てる際にはそれなりに工夫が必要ですが、ヒーターや温室を使用して一年中熱帯地方の環境を再現しなければならないということはありません。

屋外で一年中育てることができる種もあります。ウツボカズラは最低15度くらいをキープする必要があるので、冬場は室内に入れる必要がありますが、ハエトリグサやセラニアなどはよく日の当たる場所であれば一年中屋外に置いておくこともできます。虫を自然に捕まえるので肥料をやる必要もありません。

2階には食虫植物温室の他にバルコニーのような屋外スペースがあります。ここはオーストラリア庭園という名がついており、湿地に生える食虫植物やオーストラリアの植物が置いてあります。

それほど広くもなく、大温室のように植物が密集しているのでもなく、落ち着いた雰囲気です。

食虫植物温室にも置いてあったサラセニアがここにもありました。

企画展示室とイベントホール

マダガスカル展とハーブ展

食虫植物温室を出て階段を下りていくと、企画展示室があります。ちょうどCドームからの出口があるところです。 ここではマダガスカル展とハーブ展が開催されていました。

マダガスカル展では、気候や言語などの基礎データから文化や民芸品などマダガスカルについての知識が幅広く紹介されています。マダガスカルはアフリカの東に位置し、面積は日本の1.6倍にもおよぶ巨大な島です。動物や植物はその90%がマダガスカルにしか生息しない固有種だそうです。まさに生き物の宝庫です。

このマダガスカルの自然景観と生態系の維持や住民の自立支援などに取り組む「サザンクロス ジャパン協会」というボランティア団体があります。とある博士がこの島の南部にある「乾生林」という森の素晴らしさや貴重さに心奪われ、「人と森との共存」の実現をコンセプトに1990年に設立した団体で、現在でも活動は続いています。

もう一つのハーブ展では、暮らしの中で取り入れるべきハーブを紹介しています。様々なハーブと共に、ハーブを使用したクラフトの作り方や、暮らしのなかでのハーブの活かし方などを紹介しています。ハーブが持つ自然の力を使えば、手軽に生活をちょっと豊かにし、おしゃれで楽しい気分にすることができるのです。

ちなみに、ハーブ(Herb)はラテン語で「草」を意味するヘルバ(Herba)を語源としており、人の暮らしに役立てることができる有用植物の総称です。その歴史は古く、野生のハーブは紀元前8000年ごろからエジプトあたりで利用が開始されています。現在でも主に薬用、香料、染料、祭事、クラフト、料理の味付けをするスパイスとして使用されています。

マガがスカルやハーブと関連があるかは不明ですが、ここにも食虫植物についての展示物が結構ありました。 夢の島熱帯植物館に食虫植物は欠かせない要素のようです。

熱帯果樹についてのパネルもありました。熱帯果樹とは熱帯や亜熱帯性気候の地域にある果物を実らす樹木のことで、この熱帯果樹から採れる果物がトロピカルフルーツと呼ばれるものです。

トロピカルフルーツは独特の形を持つものが多く、パッションフルーツやグァバといった華やかな風味や芳香を持つものもあります。パフェ・ケーキなどのスイーツやお菓子にもよく使われているので、結構なじみ深いと思います。そういえば一昔前、パパイヤ&レモンのフレーバーの「島と大地の実り」という炭酸飲料がありましたね。

なかでも「マンゴー」、「マンゴスチン」、「チェリモヤ」の3つは世界三大美果と呼ばれており、数多いトロピカルフルーツの中でも特においしいとされています。「パイナップル」や果物の王様である「ドリアン」が入ることもあります。ちなみに、マンゴスチンは「果物の女王」、チェリモヤは「森のアイスクリーム」と呼ばれています。

大航海時代にこれらのフルーツを食べた探検家たちが、そのあまりの美味しさに感動してこう名付けたそうです。 チェリモヤは日本ではあまり馴染みが無く手に入りづらいですが、「森のバター」との別名を持つアボカドに近い味なのかもしれません。

他にもココヤシやスターフルーツなど様々な果物が展示されていました。

イベントホール

企画展示室の隣にはイベントホールがあります。主に植物と人々の生活とのかかわり関連するテーマのイベントが開催されるスペースのようです。この時イベントは開催されておらず、鉢に植えられた観葉植物や花が数多く展示されていました。明るく広々として気持ちの良い空間です。

巨大な根っこのようなものがありました。これは「板根(ばんこん)」といいます。熱帯雨林にある樹木の根元に幹を支えるようにつく板状の根です。熱低地方の土は浅いので高く育つ木は根を十分に張ることができません。なので、この板根を広げることでバランスを保ちます。

この板根はボルネオ島の北、マレーシアのサバ州から運ばれてきたもので、樹齢は300年、元の木の高さは35メートルもあったそうです。

イベントホールを抜けると「夢の島カフェ」という名前の喫茶スペースや売店があり、入り口のエントランスホールに戻ってきます。 夢の島カフェでは熱帯地方をイメージしたハワイアンな軽食やトロピカルフルーツのドリンク、アイスクリームなどが食べられます。

見ごろのハーブ園

建物の外に出ると芝生広場があります。休憩できるベンチがあるので、良く晴れた日はここで休憩すると気持ちいいかもしれません。 大温室のドームが存在感ありますね。

そして芝生広場の奥には小さなハーブ園があります。企画展示室のハーブ展にもたくさんハーブがありましたが、ここでは栽培されているハーブを見ることができます。それほど広いスペースではありませんが、カモミール、ワイルドストロベリー、ラベンダーなど多種多様なハーブが植えられています。

コモンマロウやビロードモウズイカといった聞きなれないハーブもあります。この2つはハーブティーにして飲まれています。ここに植えられているハーブは当然ながら摘み取ることはできませんが、葉をつまんで香りを試すことはできます。

最後に

いかがでしたでしょうか。熱帯植物自体がなかなか珍しいものなので、見るだけでも楽しめますが、解説が充実しているので一周すれば熱帯植物についての理解がかなり深まります。食虫植物やハーブ、マダガスカルについてなど、展示物も豊富なので、思っていた以上に見ごたえのある植物園でした。興味がある方はぜひ訪れてみて下さい。

<スポット情報>

名称: 夢の島熱帯植物館

所在地: 江東区夢の島2-1-2

アクセス:

【電車】

東京メトロ有楽町線、JR京葉線、りんかい線

『新木場駅』下車、徒歩13分新木場駅を出て直進、駅前広場の交番を右折し、

明治通りをそのまま直進。夢の島交差点から首都高速湾岸線の高架下を通って(信号2つ渡る)更に約110m直進。

右手に見えてくる歩道橋の「ゆうかり橋」の階段を上ります(案内板があります)。公園の中を約450m直進すると、夢の島熱帯植物館に到着です。

【都営バス】

「夢の島」バス停下車、徒歩5分

【自動車】

・首都高速湾岸線東京方面からの場合

新木場出口より湾岸道路(国道357号線)を直進、最初の信号をUターンして東京方面に向かい、

夢の島交差点右折、2つ目の江東区夢の島競技場前の信号を右折

・首都高速道路湾岸線千葉方面からの場合

新木場出口を出て湾岸道路(国道357号線)を東京方面に

向かい、夢の島交差点を右折、

2つ目の江東区夢の島競技場前の信号を右折

入館時間:

9時30分から17時まで(最終入館は16時まで)

休館日:

毎週月曜日(都民の日や祝日に当たる場合はその翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)

問い合わせ先:03-3522-0281

公式サイト( 夢の島公園管理事務所)

https://yumenoshima.jp/